怒江劈开滇西群山时,在施甸境内拐出一道苍劲的弧线。这道弧线,既是地理的天堑,更是精神的坐标——80多年前,它是阻挡日寇东进的钢铁防线;如今,它是串联起抗战遗迹与绿色林海的精神纽带。在施甸,每一块江防碉堡的弹痕、每一段滇缅公路的辙印都在诉说着同一个主题:坚守与传承。

天堑战歌:怒江防线的血色丰碑

1942年5月的怒江,涛声里裹挟着迫近的杀机。日军第56师团沿滇缅公路狂飙突进,5月3日占领畹町,4日占领芒市、龙陵,锋芒直指惠通桥——这座横跨怒江的铁索桥,是滇缅公路进入云南腹地的唯一咽喉,一旦失守,日军10日攻克昆明的野心或将成真。

惠通桥

5月5日清晨,惠通桥头横生乱象。逃亡的难民与伪装其中的日军先头部队挤作一团,一名商人与官兵的冲突意外点燃导火索。日军误以为暴露,突然向桥头扫射。千钧一发之际,工兵24营营长张祖武果断下令炸桥。120余米的钢梁轰然坠入江涛,3000余名装备精良的日军被阻隔在西岸,但已有200余名日军偷渡东岸,抢占孩婆山高地。

危急时刻,驰援而至的36师106团与日军展开六天六夜的血战。战士们用刺刀劈开晨雾,用血肉之躯构筑防线,美国飞虎队的战机从云端俯冲,宋希濂将军在老鲁田前沿指挥所彻夜不眠。至5月10日,除10余名日军泅水西逃,其余尽数被歼。孩婆山阻击战的胜利,让怒江两岸形成长期对峙,为滇西反攻赢得了关键时间。

1943年11月,日军夜里从打黑渡偷渡,驻守的一排士兵全员战死,仅3人突围报信。远征军凭借营盘山的险要地势顽强阻击,增援部队赶到后从三面夹击,最终收复失地。营盘山的硝烟散尽时,日军冲破怒江防线的幻想彻底破灭。

如今,站在惠通桥遗址旁,锈迹斑斑的钢梁上仍密布弹痕。从北到南,鱼塘山碉堡、大蜂子窝碉堡、孩婆山战场遗址等1300余处工事沿125公里江岸排列,每一处都镌刻着军民共筑的坚守——9.4万施甸百姓与10万远征军一道,开挖战壕1.2万米,让出民房1.8万间,用锄头与血肉在怒江以东筑起了比天险更坚固的防线。2020年,这些遗迹被列入国家级抗战纪念遗址,成为触摸历史的实体教材。

血肉之路:滇缅公路的精神密码

滇缅公路施甸段的石碾子,纹路里嵌着草屑与汗渍,那是1937年冬天,施甸妇孺用体温焐热的记忆。

滇缅公路碾路石

当时,青壮年大多奔赴前线,修筑这条“抗战输血管”的重任,就落在了老人、妇女和孩子肩上。每天3万余人自带干粮上工,用锄头、铁锤在陡峭山岩上开山辟路。没有炸药就用土法火药,没有压路机就用石碾子,二三十人喊着号子拉动碾子,那震天的号子和石碾滚动的声响,在怒江峡谷里激荡出震撼大地的回响。

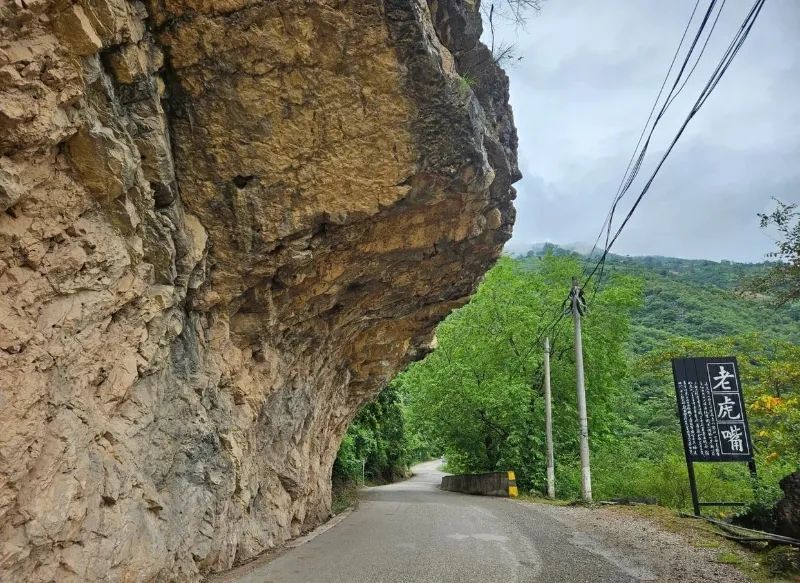

酒房乡的孩子们悬在“猴子崖”(老虎嘴)上凿石,绳子一头系着背篓,一头拴在崖顶;太平李山头的妇女早出晚归刨土挖石,磨出的血痕与石屑混在一起;尹自周的爷爷当年15岁,和同伴们用肚皮顶着石头搬运,衣衫磨破后,稚嫩的肌肤与坚硬的岩石直接碰撞。据记载,1146公里的滇缅公路,由20万滇西儿女用9个月的时间铸就,仅修筑施甸段就有400余人牺牲。整条公路的修筑过程中,每一寸路基下都浸透了滇西儿女的血汗。

滇缅公路老虎嘴

这条“妇孺公路”孕育了七〇七小镇,因距昆明707公里得名。此地曾是南侨机工的“道奇旅馆”——他们钻进卡车过夜,当地百姓搭棚设摊,渐成聚落。如今,这里是施甸红色旅游路线的重要站点,游客沿着“七〇七—老鲁田—惠通桥—松山”路线行走,在石碾子旁听导游讲“用手抠山”的故事,在路碑前触摸当年民夫刻下的凹槽,体验那段用血肉之躯铺就的岁月温度,在红色印记中感悟滇西儿女共赴国难的赤诚。

退休干部徐幸光花了50年时间记录这段历史。他走访140余名老兵与民夫,拍下筑路工具的照片,撰写了《滇西抗战时的施甸江防》《滇西抗战时的施甸人》《滇西抗战时的爱情》等书籍。徐幸光说:“他们没留下名字,却在公路的每一寸路基里,埋下了‘国家有难,匹夫有责’的种子。”

薪火相传:从怒江防线到林海丰碑

大亮山的墓园里,杨善洲的铜像望着远方。这位从施甸走出的“草鞋书记”,退休后扎根深山22年,种下5.6万亩林海。抗战时期,少年杨善洲曾跟着父辈当民夫。

两种坚守在此共鸣:杨善洲住的油毛毡棚,与筑路民夫的草棚同样简陋;他凿出的引水渠,延续着“用手改变山河”的韧劲;2009年他无偿移交林场,亦如当年百姓让出1.8万民房时的家国大义。如今,大亮山林场与怒江江防遗迹组成“红色研学线”,让人们读懂:从战时守土到平时守民,变的是时代课题,不变的是施甸人“把家国扛在肩上”的赤诚。

施甸儿女用行动续写传承。中国首位太空载荷专家桂海潮,搭乘神舟十六号奔赴太空,以航天梦诠释“实干兴邦”;在世界技能大赛汽车喷漆项目中摘金的蒋应成,用0.01毫米的精度延续“精益求精”的韧劲;27年守护西昌发射场气象安全的杨本湘,以航天人的严谨续写着“守土有责”。

在施甸县的广袤土地上,一批批党员干部扎根基层,以实干精神传递着为民服务的薪火,成为群众心中最坚实的依靠。这些党员干部没有惊天壮举,却以“把群众当亲人”的热忱,在平凡岗位上书写不凡。他们如铆钉般牢牢扎根在基层一线,用实干诠释初心,以坚守传递力量,让党的旗帜在施甸大地高高飘扬,让为民服务的薪火代代相传。

从惠通桥钢梁到大亮山林海,从滇缅公路到航天征程,施甸人证明:传承不是守遗迹,而是把“不屈、同心、实干”注入实践。那些赤足搬石的身影、夜宿草棚的坚守,早已化作血脉密码,指引他们续写“守土有责、守民有方”的新篇章。

结语:江河为证 精神永恒

滚滚怒江东流不息,它见过1942年的硝烟,也见过如今研学团队年轻的面孔。从惠通桥的钢梁到大亮山的树苗,从滇缅公路的石碾到七〇七的路碑,施甸的山水间藏着一条精神长河——它由守土卫国的赤诚、军民同心的热血、无私奉献的坚守汇聚而成。

这条河告诉我们:所谓英雄,不过是普通人在危难时选择挺身而出;所谓传承,不过是将“国家”二字刻进每一代人的行动里。当孩子们在碉堡前敬少先队礼,当护林员在林海中巡查,当公务员在岗位上践行“为民”誓言,怒江天堑孕育的精神,正在新时代的土壤里,长成新的森林。

记者手记

在怒江的褶皱里触摸历史

采访车沿着怒江峡谷盘旋时,江水撞击礁石的轰鸣始终追随着我们。这条劈开横断山脉的大江和远征军在施甸境内铸造的125公里的江岸线,曾是二战时期滇西抗战的核心防线。作为中印缅战场的重要节点,施甸恰处日军从缅甸东犯云南腹地的必经之路,其江防稳固与否,直接关系着抗战大后方的安全。

孩婆山的茅草间还能找到当年战壕的轮廓。1942年那场持续六天六夜的阻击战,士兵们用刺刀在岩壁上刻下的痕迹,如今已和青苔长在一起。远处的惠通桥遗址,钢梁在江风中微微震颤,像在讲述当年那段改变战局的故事。沿江而行,望江台碉堡的射孔仍对着江面,大蜂子窝碉堡的断壁上,弹片嵌入的凹槽里积着雨水,倒映着1300余处工事组成的防线轮廓——这是9.4万施甸百姓与10万远征军共同筑就的铜墙铁壁。

大蜂子窝碉堡。徐幸光 摄

滇缅公路施甸段的碎石在脚下作响。这是施甸人民用血肉之躯在高山峡谷和悬崖峭壁间顶风雨、冒烈日、劈山开路修筑出来的抗战生命线。当江风掠过峡谷,仿佛还能听见当年筑路时震山的号子。

从江防碉堡到林海丰碑,施甸的山水间,那条由血肉与坚韧铺就的精神之路,从未褪色。回望奔腾的江水,既载着硝烟往事,也映照着新生绿意。在这里,历史不是尘封的档案,而是依然奔涌在血脉里的力量。

文:杨丽娟、杨连莹

图:除署名外由史志办、施融提供