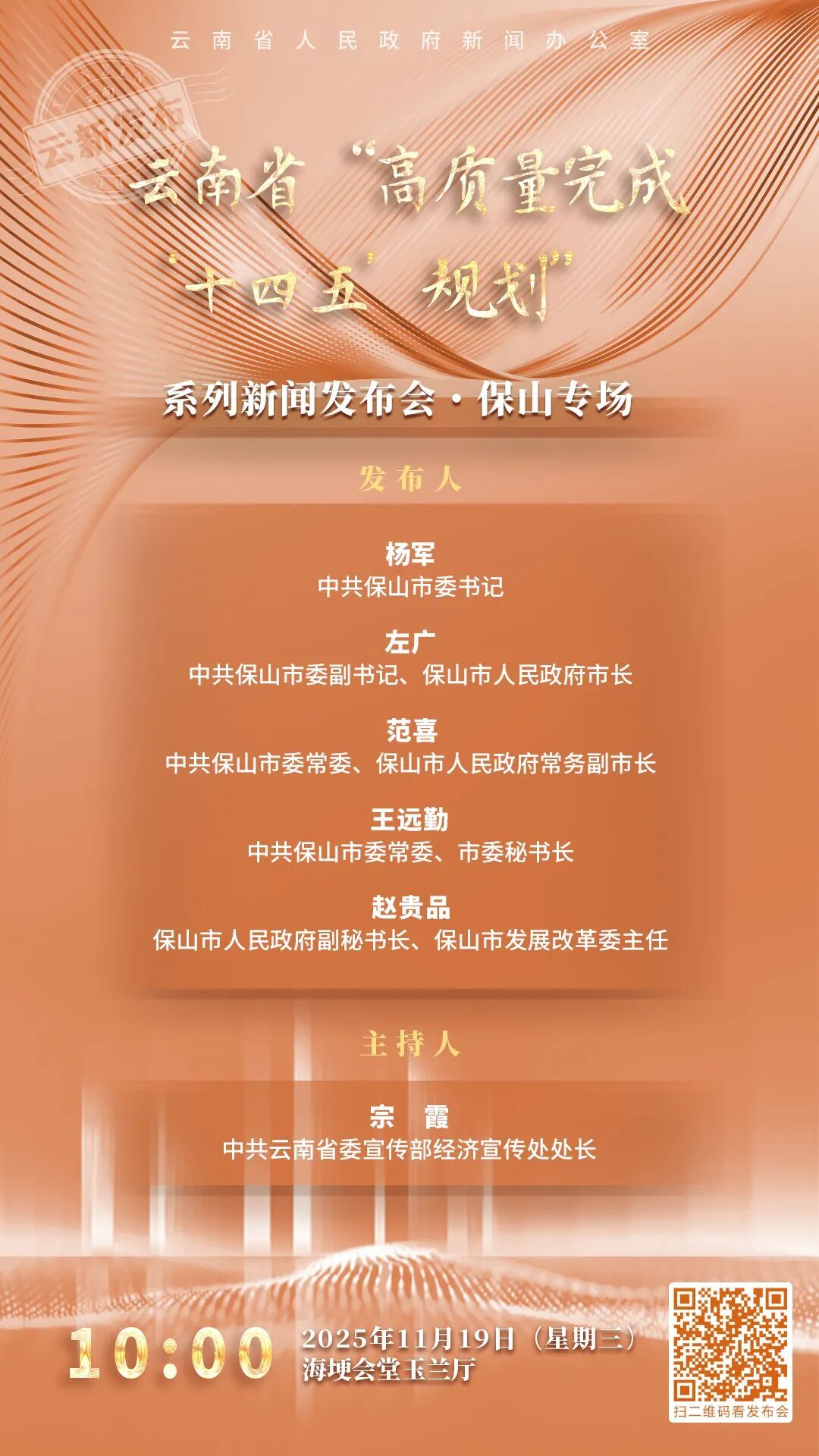

11月19日上午,云南省人民政府新闻办公室在云南海埂会堂举行云南省“高质量完成‘十四五’规划”系列新闻发布会·保山专场,介绍有关工作情况并回答记者提问。

发布会完整实录

可扫描上方海报二维码查看

接下来

跟小布一起看发布会上的

主要内容

↓↓↓

五年来,保山始终牢记领袖嘱托、感恩奋进,对标“一个跨越”“三个定位”“开创发展新局面”这个总纲,聚焦“3815”战略发展目标,坚持两横一竖一个“干”,推动保山高质量发展迈出坚实步伐,以实干实绩坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

以资源聚产业、延链条,经济发展迈上“新台阶”

优化布局16个产业链群,推行“服务企业特派员”制度,把资源优势转化为发展成效。2024年,全市地区生产总值达1281.9亿元,人均生产总值突破5.3万元,民营经济占比达66.6%。“绿电+先进制造业”蓬勃发展,绿电装机突破600万千瓦,在全省率先构建起从工业硅到多晶硅、单晶硅的绿色硅光伏前端产业链。保山小粒咖啡成为云南精品咖啡的“代表作”,“双虹桥咖叔”的“火烧咖啡”登上热搜。

以创新激活力、添动能,改革开放取得“新突破”

创新“园中园”模式,园区规上工业总产值占全市的69.14%,口岸进出口货值累计388.8亿元,是“十三五”的2倍。创新项目策划机制,组建市、县两级策划专班,滚动建立“两库一清单”,即策划项目储备库、前期项目储备库、年度重点推进项目清单,项目投资保持两位数增长,产业投资和民间投资占比均超过50%。腾冲科学家论坛影响力不断扩大、成果持续转化。人才资源总量五年增加4.69万人、增长17.6%,全社会研发投入强度居全省第2位,高技术企业产值占比达24.4%。

以生态增颜值、转价值,绿水青山绘就“宜居图”

持续打好蓝天、碧水、净土保卫战,高黎贡山成为全国自然保护区管理典范,全域治理“一条河、三条江”,即东河、澜沧江、怒江、伊洛瓦底江,东河水质稳定达到水功能区划要求,“三大水系”保山段国控省控断面水质优良率100%。全市空气质量优良率保持在99%以上。4个县(市)创建为省级绿美城市,5个开发区全部创建为省级绿美园区。保山被国务院通报为生态环境领域真抓实干成效明显激励地区。“绿水青山就是金山银山”。全市林下经济经营利用总面积达462万亩,综合产值达80亿元。隆阳区芒宽乡依托百花岭良好的自然生态和丰富的鸟类资源,开发鸟塘21个,开办农家客栈20多家,从事观鸟经济相关人员900多人,人均增收13000多元。

以“三交”为纽带、促融合,团结进步之花“更绚烂”

以铸牢中华民族共同体意识为主线,深入实施“枝繁干壮”“幸福花开”等工程,扎实推进“三交”工作,即各民族之间交往、交流、交融,把各族群众聚在火塘边、联在节日里、融在产业上。保山成功创建全国民族团结进步示范区,建成11个边境幸福村,腾冲入选国家首批“兴边富民中心城镇”试点,2025年全国兴边富民现场会在腾冲召开,民族团结、宗教和顺、边疆繁荣稳定的良好局面更加巩固。

以转型融业态、促升级,文旅消费激活“热经济”

全市有A级旅游景区108个、数量全省第一,拥有腾冲火山热海、和顺古镇2个5A级景区,腾冲市成为首批国家全域旅游示范区、连续7年入选中国县域旅游综合竞争力百强市。实施温泉康养旅居产业发展“六个一”措施,即制定一个行动计划、引育一批专业团队、实施一批优质项目、打造一批示范标杆、带动一批周边业态、打响一个知名品牌,全力推动文旅产业转型升级。持续放大2023年“5·19中国旅游日”腾冲主会场等活动效应,2024年接待游客数突破5000万人次,今年前三季度,接待游客数突破4000万人次,其中,省外旅居人群达到11.17万人,同比增长40.7%,越来越多的人来到保山,在山水、温泉与烟火间,感受“温泉喷涌、浴在保山”的独特魅力,深度体验“有一种叫云南的生活”。

以幸福为导向、增福祉,全力以赴答好“民生卷”

答好“群众持续增收之问”,抓实产业、就业两个重点,大力发展直播电商、乡村旅居、庭院经济等业态。全市农村居民人均可支配收入年均增长8.06%,牢牢守住了不发生规模性返贫致贫的底线。全市各级领导认真当好“编外校长”和“编外院长”,紧盯“358”发展目标,即三年有起色、五年上台阶、八年争优秀,大抓教育、狠抓教育、长抓教育,加快构建“保有优教”高质量教育体系,市委、市政府拿出“火腿心”地块办教育、隆阳区党政机关“搬家”为教育“腾地”传为佳话,各级各类教育实现整体提升。保山入选全国基础教育综合改革实验区、全国义务教育教学改革实验区。构建留守困境儿童“1+3”关爱救助保护机制。开办全省第一所九年一贯制全寄宿留守困境儿童关爱学校。市、县、乡医疗卫生服务水平不断提升,群众“看病就医多头跑、流程多、耗时长”专项整治成效明显,广大群众对幸福生活更加可感可及。

以治理保安全、促文明,打造边疆治理“新样板”

健全基层治理体系,扎实推进“三走三访”活动,即走近群众访民解忧、走近企业访企纾困、走近人才访才问计,全覆盖配备“一村一律师法律顾问”,群众安全感满意度连续5年位居全省前列,成功创建全国市域社会治理现代化试点合格城市。严格落实安全生产责任制,积极做好突发事件应急处置,有效维护人民群众生命财产安全。以文明创建引领城乡融合发展,保山成功创建为全国文明城市。

以党建强引领、固根基,夯实坚强有力“硬支撑”

扎实开展党内集中学习教育,深入开展“争做杨善洲式的好党员好干部”主题实践,激励党员干部担当作为、争创一流。深入推进清廉云南建设,从严抓班子、带队伍、正风气。创新市管干部“红黄白”清单管理,将问题较为突出、干部群众反映较大、履职较差的干部纳入“红”名单管理;将工作不在状态、进取心不足、履职成效不明显的干部纳入“黄”名单管理;将工作实绩突出、群众公认、作风务实正派的干部纳入“白”名单管理,深化拓展沉浸式警示教育,让党员干部在纪律规矩上管得住手脚,在干事创业上放得开手脚。

回首“十四五”,保山用实干诠释担当,用实绩书写答卷。面向未来,保山将坚定不移沿着习近平总书记指引的方向,立足“‘让幸福的地方更加幸福’实践地、我国西南生态安全第一道屏障、滇西沿边开放重要门户、‘腾冲科学家论坛’成果转化地、温泉康养旅居胜地”的定位,解放思想闯新路、改革创新破难题、奋发进取攀高峰、真抓实干开新局,奋力谱写中国式现代化保山新篇章!

发布会上

还有这些精彩问答一起来看

这5年保山市巩固拓展脱贫攻坚成果取得了哪些进展?过渡期任务完成得怎么样?

五年来,保山严格落实“四个不摘”要求,聚焦“守底线、抓发展、促振兴”,持续推动政策、责任、工作“三落实”,坚决守住了不发生规模性返贫底线,脱贫地区发展能力增强,脱贫群众生活水平稳步提升。工作主要体现在三个方面。

一是防返贫底线守得更牢。构建了线上与线下相结合监测预警体系。线上实现“政府救助平台”一键报贫,受理申请3.63万件,办结率超99%。线下实行“一月一监测、一月一帮扶”机制,识别监测对象1.78万户6.01万人。落实“政府主导帮、集体经济帮、社会共同帮、干部齐心帮、群众互助帮”措施,5.35万人稳定消除风险。义务教育失学辍学动态清零,教育资助413万余人次,脱贫人口住院报销比例91.6%,完成农房改造9705户,自来水普及率升至92.2%,群众基本生活保障更加坚实。

二是脱贫群众内生动力更足。五年来,累计投入财政衔接资金和帮扶资金63.36亿元,重点推动咖啡、生猪、茶叶等6个高原特色链群发展,打造“一座保山”“昌宁红茶”等7个区域品牌,农产品价值链持续提升。推广利润反哺、入股分红等7种利益联结模式,大力扶持农村直播电商、旅居民宿产业的新兴业态,建成劳务品牌9个、就业社区和零工市场14个,累计实现农村劳动力转移就业515万人次,脱贫劳动力年均稳定就业超过16万人,农村居民人均可支配收入年均增长8.06%。

三是乡村振兴底色更亮。农村人居环境显著改善,卫生户厕覆盖率达82.8%,自然村生活垃圾处理设施覆盖率达95.4%,行政村生活污水治理率达66.4%。培育了隆阳金鸡、腾冲东山和龙陵邦腊掌等50多个乡村旅居重点村,建成乡村振兴示范村58个。

总的来看,过渡期目标任务顺利完成,脱贫基础更加稳固,群众获得感、幸福感持续增强。下一步,保山将继续保持政策稳定,聚焦产业就业,健全长效机制,为全面推进乡村振兴注入持久动力。

近年来,保山认真落实省委、省政府工作要求,加快建设“保有优教”高质量教育体系。在这方面保山主要做了哪些工作?下一步有什么样的考虑?

“十四五”以来,保山深入学习习近平总书记关于教育的重要论述,全面贯彻党的教育方针,认真落实立德树人根本任务,紧扣教育高质量发展“358”目标,大抓、狠抓、长抓教育,“三年有起色”圆满收官,群众对优质教育的获得感持续增强。

一是党政同责“一盘棋”,凝聚重教兴教强大合力。保山坚持“四级书记抓教育、党政同责办教育”,把教育作为党政“一把手”工程,健全“我与书记面对面”交流、典型引路、领导挂校、述职评议、尊师惠师等工作机制,财政累计投入194.86亿元,募集教育基金超2亿元,全社会形成了“党以重教为先、政以兴教为本、商以助教为善、民以支教为荣、师以从教为乐、家以阅读为范、生以勤学为贵”的浓厚氛围。特别是,隆阳区党委、政府“搬家”为幼儿园“腾地儿”成为佳话。

二是资源下沉“一张网”,打造家门口的“好学校”。保山采取“名校带弱校、名校办民校”“优质学校+潜力学校”的“1+X”模式组建了18个教育集团、20个城乡共同体,新建、改扩建学校353所,新增学位3.9万个,有效破解“择校热”“大班额”“城镇挤”“乡村弱”等难题,推进教育资源均衡和城乡一体化。保山在全省第一家建成公办九年一贯制全寄宿留守困境儿童关爱保护示范性学校——汉营润泽学校,统筹推进特殊教育、专门教育,让每个学生都能享有公平且有质量的教育。

三是五育融合“一堂课”,培育眼里有光的“新少年”。保山构建“五环思政”模式,创新“行走的思政课”,建立劳动教育常态化管理机制,举办千场文体活动,让学生“身上有汗、眼里有光、脚下有力”,推动教育从“有学上”向“上好学”转变。保山一中成为全国人工智能教育基地,保山实验小学、永昌小学2个案例入选国家、省级德育典型案例,62所学校获评国家级足球特色校,腾冲市、隆阳区及4所学校入选全国中小学科学教育实验区和实验校。

四是改革突破“一股劲”,激活教育发展“内生力”。保山率先完成教研机构改革,推进“县管校聘”、校长职级制改革,五年补充教师3400多人,培养骨干教师1900多人,建成全省州市级最大的教育科研机构,成功入选“基础教育综合改革实验区”“义务教育教学改革实验区”等4个国家级教育改革实验区。加快构建职普融通、产教融合的现代职业教育体系,成立了咖啡、石斛、中医康养等6个现代产业学院,组建了5个综合高中联合体,让孩子们有更多成长成才的机会。大力支持保山学院、保山中医专、滇西大珠宝学院建成了一批国家级、省级一流专业。

下一步,保山将锚定“358”目标,干完一个“358”,再来一个“358”,持续推进“保有优教”建设。

保山市在发展园区经济方面有哪些创新实践?取得了哪些显著的成效?

园区经济一直是保山经济发展的重中之重,市委、市政府高度重视园区经济的发展与创新,在全省率先建立了“园中园”发展模式。“园中园”模式打破了行政区划界限,实现了资源、资金、人才等要素的整合,闯出了一条集约高效、共建共享的园区经济发展新路子。保山产业园区规上工业总产值由2016年的74.6亿元,增加至2024年的221.2亿元,工业产值翻了三倍。整个“园中园”模式主要有三个特点。

一是明确权责,协同发力。市级层面负责制定和完善建设机制,明确政策措施。园区层面负责总体规划和产业规划编制,承担“园中园”外围基础建设。“园中园”层面由县级政府为建设主体,负责招商引资、项目落地、资金筹措和企业服务。

二是“飞地”落地,利益共享。各县(市、区)招引的项目,集中落户在其所属的“园中园”,项目产生的税收和产值,由县(区)和园区按投入比例共享。比如:通威一期项目,保山产业园区和昌宁县按照“51+49”的股权比例投资建设,项目投产后的产值和税收,按照比例进行利益共享。

三是产业协同,错位发展。加强规划管控,引导各“园中园”聚焦发展1至2个主导产业,有效避免了同质化竞争,通过园区的特色产业、主导产业、聚链成群、集群成势,着力建设企业集中、产业聚集、资源集约的新高地,促进了产业链协同发展,推动园区产业由“物理聚集”走向“化学聚集”。“十四五”期间,通过“园中园”模式运行,先后引进了隆基、通威等重点龙头企业,在全省率先形成了“硅矿—工业硅—高纯晶硅—单晶硅”的绿色硅前端产业链。目前,保山多晶硅产能排全省第一、工业硅产能排全省第二、单晶硅产能排全省第三。保山产业园区先后获批为云南省水电硅材加工一体化产业示范基地、省级制造业高质量发展绿色硅产业集群、全省零碳园区建设名单。

下步工作中,保山将持续优化“园中园”模式,进一步丰富共建共享机制的内涵和外延,切实发挥好园区在经济发展中的主阵地、主战场、主力军作用,为全市经济稳健运行注入新动能。

保山市发展小粒咖啡产业的具体做法和经验有哪些?

保山自1952年引进并大规模种植咖啡,至今获得了诸多荣誉。先后出台了《关于推动保山小粒咖啡产业高质量发展的意见》等系列文件,推进“十个一”发展重要举措,全市咖啡种植面积从2020年的13.11万亩增加到目前的14.87万亩、产量从2.22万吨增加到2.42万吨,全产业链产值突破92亿元,“十四五”期间咖啡复合增长率超过110%。

一是增厚家底。利用资源优势,选育推广了铁毕卡、波邦、瑰夏等40多个品种,咖啡每亩单产已超过160千克。全市现有咖啡加工企业81户、省级以上龙头企业11户,其中,中咖获评全省唯一国家级龙头企业。咖啡精品率从10%提升到75%、精深加工率从30%提升到90%。建成咖啡庄园24个,其中入选省级精品咖啡庄园6个。咖啡单产、省级龙头企业、精品率、精深加工率、省级精品咖啡庄园均为全省第一。

二是增长空间。种植空间上,潞山云数公司首家推出“香蕉+咖啡+畜草+中华蜂”立体复合种养殖模式,解决了土地空间拓展问题。品质提升上,全市建立了全国首个“从种子到杯子”咖啡标准体系,推动96项国家标准、行业标准和地方标准的集成应用。集群发展上,建设了全省首个精品咖啡产业园,入驻精深加工及配套企业15户,2024年产业园实现工业总产值5.5亿元。

三是拓宽渠道。举办了全国咖啡杯测、冲煮、庄园生豆赛等10余项赛事活动,开辟产业宣传新渠道。“有你必咖”系列活动在全网引起轰动,大学生成为咖啡最大代言团体。通过国际精品咖啡产业发展大会,保山与东帝汶等多个国家开展对外交流活动,仅2024年咖啡就出口11个国家和地区,出口2453吨、产值5744万元。

四是多点发力。全市金融机构通过“咖啡贷”“信用e贷”“价格保险”等金融产品,累计发放贷款6.5亿元、提供保险项目8023万元,惠及咖企、咖农3300余户。保山咖啡寄递业务2024年突破1000万件,销售额近6亿元,为咖啡产业高质量发展提供了有力保障。

咖啡产业的发展,为保山高原特色农业发展作出不可磨灭的贡献。下一步,保山将牢记习近平总书记的嘱托,围绕“打造中国咖啡民族品牌”,推进《保山市世界咖啡谷规划》实施,通过“千馆百园万户”项目,把保山打造为全球精品咖啡产业标杆、世界精品咖啡旅游体验区、国际精品咖啡合作中心,力争到2035年实现咖啡综合产值600亿元以上。

铁路通到保山,给保山乃至周边州(市)发展带来哪些巨大变化和影响?目前,保山铁路客运和货运的现状是什么?

2022年7月22日,大瑞铁路大理至保山段开通运营,这一交通大动脉不仅结束了保山不通铁路的历史,更深刻重塑区域经济地理格局—保山成功融入昆明“3小时经济圈”。

铁路客运辐射滇西,1400万人次见证出行变革。

保山作为滇西交通运输的重要枢纽,保山火车站枢纽地位更加凸显,车站服务范围覆盖保山本地及怒江、德宏等周边州(市),有力地带动了保山旅游经济、资源开发与经贸往来,更实现了公路、铁路、民航优势互补,为保山高质量发展注入强大动力。截至目前,保山火车站累计运送旅客突破1400万人次。

为满足旅客出行需求,交通运输部门开通直达火车站的客运专线,实现公铁联运无缝衔接,铁路部门不断优化运力配置,节假日列车开行对数从初期的7对增至12对,先后新增丽江、香格里拉、西双版纳、宣威等方向列车,为旅客提供更多出行选择。同时,车站以“人民铁路为人民”为宗旨,持续提升服务体验,全力打造展示保山形象的“温暖驿站”。

货运成本降30%,1500万吨运量激活产业活力。

铁路货运的开通,为保山及周边地区产业发展带来“降本增效”红利。数据显示,相比以往“公路运至大理再转铁路”的模式,通过保山北站直接发运货物,每吨运费降低约30%、平均节省约49元—64元,显著提升本地产品市场竞争力。成本优势加速激活区域物资交换,保山北站货运品类从开通初期的10余种,拓展至粮食、化肥、铁矿石等上百个品类。截至目前,保山北站累计货运量已突破1500万吨。

2023年4月26日,蒲缥铁路专用线以临管线开通运营,成为保山铁路货运格局中的重要补充。蒲缥站与保山北站形成“两站一体”互补格局,有效缓解保山北站运输压力。2023年6月16日,满载1000多吨缅甸铁矿石的“缅甸—保山蒲缥—成都”公铁联运班列成功首发,并实现常态化开行,蒲缥跨境物流枢纽地位初步确立。截至目前,蒲缥铁路专用线累计货运量已超580万吨。为应对持续增长的运输需求,蒲缥公铁联运物流园已启动二期项目规划建设,为滇西对外开放再添新动能。

“铁旅”融合发展结硕果,70亿元红利惠及民生。

2022年9月15日,由昆明驶向上海的G1376次动车驶出昆明南站,标志着“七彩云南”保山腾冲旅游列车正式发车;2024年3月16日,Y764次“星光·澜湄号”银发旅游专列从昆明抵达保山,成为“铁路+旅游+适老化”融合发展新范本;2025年4月18日,国铁昆明局开行昆明—大理—保山—丽江—普洱—西双版纳—磨憨省内环线旅游列车,开启“坐着火车游云南”新体验;同年5月28日,保山市人民政府与中国铁路昆明局集团有限公司签订《铁旅融合战略合作框架协议》,全力激活铁路运能优势,探索“铁旅”融合发展新模式,为四方宾客深度游保山带来更加舒适的旅行体验。

据不完全统计,大瑞铁路大保段开通以来,保山新增游客超600万人次,旅游总收入增长逾70亿元,不仅惠及酒店、餐饮、导游等旅游服务业,更有力地带动了沿线乡村振兴、农特产品产业迅猛发展,地方美食因客流量增长生意红火,生动诠释了铁路对区域经济协同发展的拉动效应。

保山在优化营商环境、提升服务企业水平方面采取了哪些举措?

保山认真落实省委、省政府关于“抓项目、帮企业、育产业”和厅局长“坐诊”“巡诊”“上门问诊”工作要求,积极转变政府职能,探索建立服务企业特派员制度,全面激发经营主体活力,助力实体经济高质量发展。

一是全力纾困解难,让企业更舒心。工作机制创新方面。将领导干部挂钩联系企业、“局长坐诊接诉”、政企沟通“圆桌会议”等服务渠道与服务企业特派员制度有机整合,打造“一站式”服务平台,市、县两级政府办公室牵头组建工作专班,建立“3个工作日研办”“县、市逐级领办”等机制,让所有企业诉求都有人接、有人管、高效办。精准服务企业方面。全市共选派644名特派员联系服务1565户重点企业,在市级行业主管部门组建13支共172人的服务企业分队,分行业制定服务方案,不断提高涉企服务的针对性和专业化水平。高效解决诉求方面。紧盯企业在要素保障、生产经营等方面的急难愁盼,积极上门“巡诊问诊”,探索建立“秘书长调度、市级领导协调、书记市长专题推进”涉企疑难复杂问题处理机制。今年以来,全市服务企业特派员共收集企业诉求1017件、办结845件、办结率达83%;推动银行为企业授信36亿元、放款20亿元。

二是畅通沟通渠道,让企业更省心。搭建了“保企服”经营主体线上服务平台,畅通企业诉求线上收集办理渠道。截至目前,该平台入驻企业近9000户,收到线上诉求178件、办结174件、办结率达98%。设置了“优化营商环境专线专席”,从全市涉企重点部门选取600名业务骨干组建专家库,在“12345政务服务热线”平台在线释疑解难。今年以来,在线解答问题1000余个,办理经营主体各类诉求170件。开展了政务服务直播,推出“政务服务+小视频”,实现企业员工在家就能“刷视频学政策、看直播办业务”,今年以来开展直播10场,7万余人次在线观看。

三是优化监管服务,让企业更安心。推行“综合查一次”改革。今年4月在全省率先推行“进一次门、查多项事”涉企行政检查改革,实行“入企必亮码、无码不检查”。今年以来,全市开展涉企行政检查同比下降30%以上,企业迎检负担显著减轻。提升审批服务效率。对内构建“并联审批、限时办结”效能提升机制,对外推行“专员对接、上门服务、政策包送、诉求直通”精准服务。全市“一窗受理”事项比例96.6%,政务服务事项承诺办结时限压缩81%,1日办结事项比例49%。强化信用修复服务。依托“信用保山”网站,优化办理流程,全面提升信用修复服务效能。累计受理企业行政处罚信用修复申请2468件次,完成修复1780件,帮助企业走出失信危机。

一至三季度,全市实现民营经济增加值615亿元,增长5.2%、排全省第3位,民营经济占GDP比重67.5%、排全省第1位。下一步,保山将以服务企业特派员制度为抓手,持续提升服务效能,不断增强企业获得感、提升企业满意度。

保山在项目机制上进行了哪些创新?在提升投资质效方面做了哪些文章?

“十四五”以来,保山坚持“项目为王、产业为基、民生为本”,把扩大有效投资作为推动高质量发展的关键支撑,探索形成了一套务实管用的项目推进机制,全市规模以上固定资产投资年均增长4%以上。主要表现为“两创新”“两带动”:

一是创新“全生命周期”项目管理。保山围绕“项目从哪里来”,组建市、县实体化运行的项目策划办,创新“谋划研究—策划包装—联审论证—储备入库—前期推进—转段开工”六步工作法,全市“两库一清单”储备项目2648个、总投资8883亿元。围绕“项目怎么推”,健全“周报告、旬督促、月调度、季开工”工作时序链条,形成跨部门攻坚合力,累计新开工项目4725个,总投资超5000亿元。围绕“项目如何落”,制定加快重点产业项目落地开工十条措施,每年筛选不少于100个重大项目实行领导挂钩保包,重点项目用地保障率排名全省第二,工程建设项目并联审批时限最短减至15个工作日,环评承诺时限压缩法定时限25%以上,跑出项目落地“加速度”。

二是创新腾冲科学家论坛转化机制。保山连续承办三届腾冲科学家论坛,先后有280余位院士、1300多位专家学者、7100余名嘉宾参会,制定腾冲科学家论坛人才智力合作成果转化落地的若干措施,推动500余项科技合作需求落地,协议投资超1900亿元。腾冲科学家论坛影响力持续放大,保山全社会研发投入强度连续五年全省前三,高技术企业产值占比提升至24.4%,信息技术、科学研究等投资超40亿元,数字经济规模突破50亿元。

三是以大项目带动大发展,夯实基础保障。保山坚持以重大项目为抓手,全面夯实发展根基。大瑞铁路大理至保山段通车,结束了保山“地无寸铁”的历史。实现县县通高速,公路通车里程新增超2000公里。保山坝、腾冲、潞江坝三大灌区加快建设,新增灌溉面积47.3万亩。城市更新、“千万工程”扎实推进,公路密度达116公里/百平方公里,改造老化管网超1000公里,农村基础设施和人居环境持续改善,城乡面貌焕然一新。

四是以项目链带动产业链,实现质效双升。保山围绕“三大经济”和16个产业链群,推动工业延链强链、农业提质提效、服务业做活做优,着力构建具有保山特点的现代化产业体系。40个品牌入选“绿色云品”目录;以“绿电+先进制造业”为重点,加快延伸硅基产业链条,云南通威高纯晶硅生产项目建成投产,保山集中共享储能电站并网运行,多点支撑、多链驱动的工业产业格局正在加速形成;旅游“十大工程”投资超400亿元,国家A级景区达108个、数量居全省第一。全市纳入全省15个季度开工重大产业项目478个,完成投资542.14亿元,带动就业2万人,产值293亿元以上。2024年全市产业投资、民间投资占总投资比重分别达57.6%、48.8%,2025年前三季度达55.2%、55.1%,投资结构持续优化,民间投资活力进一步增强。

今天的保山,正从“基建拉动”转向“产业驱动”,从“传统增长”迈向“创新引领”,发展动能更可持续、更具韧性。下一步,保山将继续保持战略定力,强化项目全周期管理,推动有效投资持续扩量提质,为全省高质量发展贡献更多保山力量。

“十四五”期间,保山市在推进文旅融合方面取得哪些显著成效?

“十四五”以来,保山市把文旅产业作为“支柱产业、民生产业、幸福产业”来抓,聚焦高质量发展主题,坚持以文塑旅、以旅彰文、文旅融合,文旅产业呈现出“四新”齐放的良好发展态势。

一是文化供给实现“新提质”。紧扣人民群众精神文化需求,倾情打造“云岭星火”、“彩云奖”精品剧目39部,开展“彩云之南等你来”等群众文艺演出活动5016场次、惠及群众858万人次,实现县(区)国有院团100%覆盖,不断奏响文化自信、艺术繁荣的时代强音;以“保护+活化”双轮驱动,打造31个“传统文化保护区”“传统文化之乡”和非遗文创街区,“非遗工坊”、历史文化街区、特色博物馆集群、传统古村落串珠成链,千年永昌文脉蓄势升腾。

二是服务空间实现“新拓展”。基层文化服务能力和水平全面提升,国家公共文化服务体系示范区通过复核,2个项目入选全国基层公共阅读推广和功能融合样板项目,12个乡镇文化站加冕“全国特级”,81个新型公共文化空间、文旅融合空间星罗棋布,结构合理、覆盖城乡、惠及全民的现代公共文化服务空间初步建成。

三是发展格局实现“新升级”。文旅投资持续增长,创成一批国家级、省级文化和旅游消费试点城市、夜间文化和旅游消费集聚区、休闲街区、全域旅游示范区、旅游度假区和等级旅游民宿,腾冲连续7年蝉联中国旅游百强县,开启“一城双5A”时代,保山A级旅游景区数量居州(市)榜首,建成一批“文旅+”示范项目,打造一批“咖啡+”消费新场景,旅游产品业态、投资结构、消费能级同步攀升,文旅高质量发展新格局基本形成;聚焦“温泉喷涌·浴在保山”旅居品牌,创演全国首部徐霞客旅居主题情景剧《八十四天》,举办省外专场推介32场次,咖啡音乐节等IP活动梯次接力,“内容+渠道+活动”三箭齐发,保山文旅新媒体账号粉丝量突破百万,旅居保山从“被知晓”跃迁至“被向往”,今年1—9月,省外旅居客达11.17万人,同比增长40.7%。

四是体验品质实现“新提升”。紧盯规范和提升,创建“秒响应、限时办”“驻点受理+线上办理”市场环境提升机制,旅游者接待量、旅游业总花费年均增长率分别达19.4%、11.8%,游客满意度升至99.6%,投诉同比下降28.38%,退货同比减少28%,全力营造服务设施现代化、服务手段智慧化、服务标准国际化的宜居宜养宜游的品质环境。

下一步,保山将依托世界高黎贡山、世界地热温泉、南亚廊道之南方丝绸古道“三大资源”,持续推进文旅融合,擦亮“温泉喷涌·浴在保山”核心品牌,为保山经济社会高质量发展贡献文旅力量。

保山在“十四五”期间,在充分利用资源优势推动制造业发展方面取得哪些突破?

优质资源是招引龙头企业、引进高端技术、推动产业发展的重要载体和重要抓手。“十四五”期间,保山市坚持大抓产业、主攻工业,围绕以资源换产业、以资源换市场、以资源换技术、以资源换人才、以资源换发展的思路,全市制造业发展实现量质齐升。其中,绿色硅、绿色生物制造两个百亿级的产业链群成为推动经济转型升级的重要引擎。

一是绿色硅产业成长为主导产业。保山市硅矿资源丰富,二氧化硅平均品位超98%,探明储量4077万吨。同时,保山的电力负荷增长强劲,全市电力装机达645.5万千瓦,且全部为清洁能源。依托保山丰富的硅矿和绿电资源,着力推进“绿电+制造业”深度融合,推动了绿色硅产业的集群化、链条化发展。目前,全市建成工业硅生产企业13户,建成冶炼炉40台,建成产能35万吨,占全省产能的27%,排全省第2位。全球单体产能最大的通威年产25万吨高纯晶硅项目建成投产,占全省产能的80%。建成单晶硅产能21GW,占全省产能的12%。2024年,保山绿色硅产业实现规上工业产值161亿元,占全市规上工业总产值的30.3%。

二是绿色生物制造发展壮大。先后制定出台加快绿色工业高质量发展意见、绿色工业高质量发展三年行动计划等系列政策文件,推动了绿色生物制造产业的提质增效。“十四五”期间,嘉保生物、华宇生物等龙头企业建成投产,保山小粒咖啡、龙陵石斛、昌宁红茶、腾药、云台酒业等品牌知名度持续提升。目前,全市建成咖啡精深加工企业81户,精深加工率达90%,精深加工率稳居全省第一;龙陵石斛形成了种植规模化、加工精细化、市场多元化的全产业链体系,开发了石斛原浆、石斛酒、石斛冻干粉等30个系列100余款石斛产品;“昌宁红茶”在国家地理标志红茶品牌价值排行榜中以86亿元位居全国第四、全省第一;腾药制药先后荣获“全国优秀中成药企业”“中国驰名商标”“国家高新技术企业”等荣誉称号;云台酒业一体化项目规划占地1170亩、总投资60亿元,全部建成投产后将成为云南最大的白酒生产基地。2024年,全市绿色生物制造实现规上工业总产值113亿元,占全市规上工业总产值的21%。

在绿色硅和绿色生物制造产业的带动下,保山工业经济实现稳进提质,今年前三季度,全市规上工业增加值同比增长8.6%,增速排全省第5位。优势资源是推动制造业发展的重要基础,“十五五”期间,保山将持续发挥资源优势,切实把资源经济发展这篇大文章做强做优,以资源经济的高质量发展,带动全市制造业的高质量发展。

保山如何答好“群众持续增收之问”?

让群众能够持续增收是保山市委、市政府的一件大事、一件要事。习近平总书记亲临司莫拉佤族村考察时提出“让幸福的佤族村更加幸福”,为保山做好群众持续增收、推动共同富裕提供了根本遵循。六年来,保山始终牢记殷切嘱托,把群众增收作为最大的民生工程,老百姓的“钱袋子”越来越鼓、好日子越过越甜,努力“让幸福的地方更加幸福”,主要做了以下几项工作:

一是稳就业,筑牢增收“压舱石”。打造了7个“幸福里”就业社区和7个零工市场,推动群众“出家门、进厂门”,实现就近就业、稳定增收。目前,累计发布就业岗位61.89万个,零工市场服务11.17万人次,全市农村劳动力转移就业超106万人,乡村公益性岗位安置近万人,工资性收入已成为农民收入的重要支撑。

二是兴产业,拓宽增收“主渠道”。聚焦“1+10+2”产业体系,其中,“1”为“粮食”,“10”为“茶叶、花卉、蔬菜、水果、坚果、咖啡、中药材、牛羊、生猪、乡村旅游”,“2”为“烟草、甘蔗”,深入推进农文旅融合发展,推行“龙头带动型”“村级领办型”、“托管合作型”等7种利益联结模式,推动群众“嵌入产业链、分享增值收益”,全市农村居民经营净收入占可支配收入达47.6%。比如,以“订单收购”的联农带农机制,推动咖啡产业带动5万多名群众,户均收入超10万元,实现了“一颗豆子富一方人”。

三是助创业,激活增收“新引擎”。发放创业担保贷款超5亿元,扶持2000多人成功创业,带动就业7000余人;以数字化“新农具”培养新时代“新农人”,大力发展直播电商,打通农特产品上市“最后一公里”。比如,针对石斛鲜条价格走低的情况,创新发展思路,从卖鲜条转向卖花卉,建成石斛花卉种植基地50多个、电商直播基地10余个,带动5000多人从事石斛花卉电商直播,年销售额突破5亿元,把石斛产业干出了“新花样”。

四是保民生,织密增收“安全网”。持续提高养老金、低保特困、困境儿童、临时救助等补助标准,全市11.98万困难群众、4.26万脱贫户纳入兜底保障。深入推进家电以旧换新、“旅居保山”等消费场景,让群众“敢消费、愿消费”,民生保障水平稳步提升。

五是促协作,拓展增收“新空间”。通过沪滇协作,推动“保品入沪”,2024年以来累计销售额超9亿元,实现了“山海携手、共赢发展”。比如,在中共一大会址纪念馆旁的“一咖啡”馆,让保山小粒咖啡成为新“爆品”。保山“火烧咖啡”的咖叔,现在已上热搜。

如今,司莫拉村群众人均收入比2019年翻了一番,全市农村居民收入达18304元,增速高于全国、全省水平,“幸福保山”的道路越走越宽阔。