施甸县是人民公仆、“改革先锋”杨善洲同志的家乡。

1962年12月1日,施甸县成立。第一任县委书记杨善洲带领人民重建家园,发展社会生产力,改善人民生活。

40多年前,杨善洲带领保山人民兴修水利,建成了闻名全国的“滇西粮仓”;30多年前,他带领干部群众在施甸县大亮山植树造林,把5.6万亩光山秃岭变成了茫茫林海。

58年来,施甸党员干部传承杨善洲精神,经过一代人接续一代人的奋斗,用苦干实干、开拓进取、迎难而上的精神,把曾经贫穷落后的地方,建成了一个美丽、和谐、宜居的幸福家园。

一路走来,施甸在前进的道路上,奏响了一曲曲拼搏奋进的乐章。

决战贫困 交出脱贫攻坚答卷

一条条硬化路通到布朗族群众家门口,安全饮用水管架设到群众家中,新建的民族学校让布朗族孩子享受到更好的教育资源,特色扶贫产业在大山里落地生根,行政村实现广播电视和4G网络全覆盖,还开通了电子商务服务站……

千百年来,施甸的布朗族,从刀耕火种的“直过民族”到今天实现整族脱贫,一越跨千年,布朗族聚居区布朗族群众历史性告别了绝对贫困。

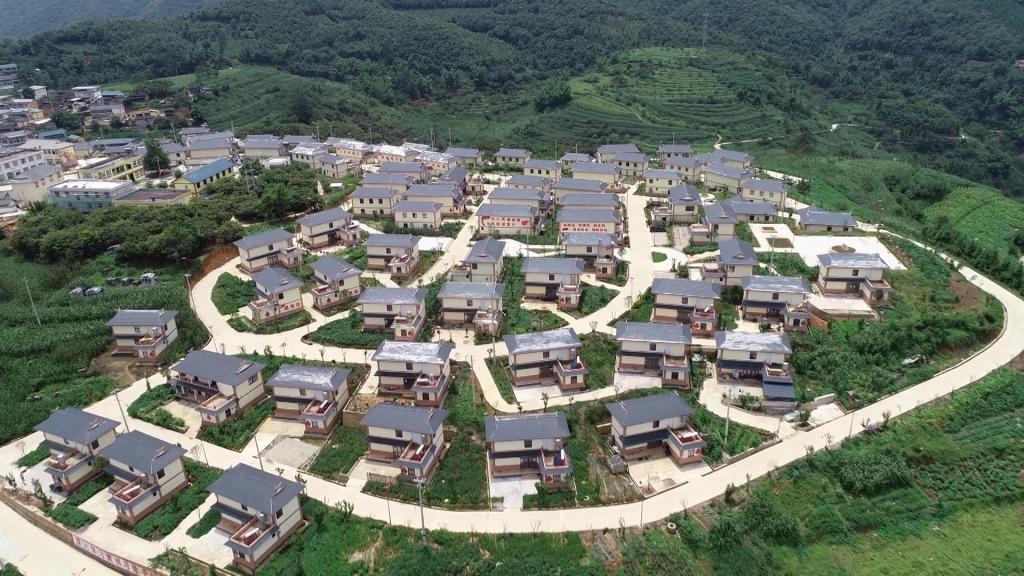

2014年以来,施甸吹响了向贫困宣战的号角,在杨善洲精神的指引下,施甸县各族干部群众决战贫穷、改变命运,以求真务实的作风,舍我其谁的勇气,攻坚克难,踏石留印,精准发力,5700余名干部与农户全覆盖结对帮扶,尽锐出战,累计争取上级扶贫资金110亿元,举全县之力向贫困发起总攻。实现90个贫困村、21591户91170人贫困人口全部脱贫退出,建成34个易地扶贫搬迁集中安置点,5141户21939人贫困人口搬入新居。

脱贫攻坚,让一个更加幸福的施甸展现在人们面前。施甸贫困群众告别了世世代代的绝对贫困,真正住上了新房子,有了致富的好路子,过上了幸福的好日子。

生态环境保护绿了河谷,富了村民。每年夏季,走进施甸怒江支流勐波罗河畔,到处弥漫着淡淡的芒果清香,熟透了的芒果挂满枝头。曾经的光山秃岭,如今披上了绿装,成了当地群众脱贫致富的绿色银行。从生态最脆弱的怒江河谷入手,施甸全面实施退耕还林等项目,先后实施退耕还林五万多亩,带动怒江流域的群众种植经济林果十万多亩,恢复了河谷的生态环境。

2020年6月1日,保施高速建成正式通行,施甸告别了不通高速的历史,正在建设的施链高速快速推进。五年来,施甸累计完成固定资产投资505亿元,通乡、通村公路硬化率达100%,行政村班车通达率达100%,开通了城市、城乡公交线路3条,四通八达的路网让群众的出行不再艰难。建成红谷田水库等一批重点水利设施,高山峡谷也引来了清泉水,施甸人喝上了放心水。

施甸被认定为“全国义务教育发展基本均衡县”。成功创建全国基层中医药先进县、国家级精神卫生综合管理示范县、荣获全国计划生育优质服务先进单位,被列为国家紧密型医共体试点县。被列为全国殡葬综合改革试点县。获评“全国社会治理创新示范县”、全国“信访三无县”“云南省先进平安县”。建成“中国少数民族特色村寨”3个、“云南省少数民族特色村寨”3个、“云南省少数民族特色小镇”1个。

让人民幸福,就是党的事业。100年来,施甸大地上发生了翻天覆地的变化。如今生活在施甸的人们幸福感、获得感、安全感不断提升。2020年,施甸城镇、农村常住居民人均可支配收入分别增至31048元、12255元,年均分别增长7.3%、9.4%。

与时俱进 绘就绿色发展图景

云南省委、省政府在召开的保山现场办公会上强调,保山市要充分利用良好资源和基础,努力成为世界一流“三张牌”示范区。保山市委、市政府对施甸发展的定位要求是打造世界一流“绿色食品牌”,按照“大产业+新主体+新平台”发展思路,打造国家水稻繁育基地。

下一步,施甸将传承红色基因,践行杨善洲精神,抢抓发展机遇,主动担当作为,聚力建设绿色食品生产加工基地,聚力打造传承杨善洲精神红色旅游示范区,着力打造保山中心城市联动发展区,统筹推进兴边富民行动,确保全面建设社会主义现代化施甸新征程开好局、起好步。

一是聚力打造绿色食品生产加工基地。施甸地处低纬度高原地区,每年7至9月份,其平均气温维持在21.0℃—22.5℃,繁育出的种子产量高、质量好。从2010年以来,全国多家育种单位及种子企业来到施甸进行水稻两用核不育系繁殖试种,多数品种取得了较好成效。

2017年12月12日,施甸被袁隆平院士题词为“云南施甸 中国杂交水稻最佳繁育基地”。2019年6月,施甸被农业农村部认定为第二批国家区域性常规稻良种繁育基地,并获批国家制种大县。

截至2020年末,施甸累计繁殖水稻两用核不育系197个品种、18336亩,繁殖种子781.66万千克,平均亩产量426.3千克。每年提供水稻两用核不育系种子占全国用量的80%以上。带动施甸300户农户种植两用核不育系,实现产值720万元。

施甸独特的地理环境优势,是打造绿色食品品牌的优势。下一步,施甸将打好“中国杂交水稻最佳繁育基地”牌,促进水稻种业高效集约发展,建设核心种源基地1000亩、良种繁育基地2万亩、杂交稻种子生产基地6万亩、富硒稻米生产基地10万亩,力争建成全国规模最大的水稻两用核不育系繁育基地,为保障国家粮食安全提供种源支撑作出施甸贡献。

同时,施甸将突出绿色、有机、富硒等特点,布局怒江流域和枯柯河流域、施甸坝和姚关坝、东山和西山三个产业带,推动“两烟”、蔗糖、蚕桑、果蔬、茶叶、花椒、中药材等产业持续壮大,打响滇西高原富硒特色农业品牌,打造国家南菜北运基地和农旅结合示范基地。

二是全力推进旅游全域发展。施甸在“十四五”时期将以“建设善洲红色旅游胜地,绿色生态宜居之地”为目标,着力将施甸打造成为集红色文化体验和“两山”理论实践于一体的全域旅游示范县。

走进善洲林场,眼前林木葱茏,耳畔流水潺潺,空气清新怡人。如今,善洲林场已是集“生态体验、红魂传承、森林探险、自然保育”为一体的人文生态旅游胜地。杨善洲精神教育基地坐落于善洲林场,是中组部公布的13个地方党性教育特色基地之一、全国10个公务员特色实践教育基地之一。截至2020年12月31日,学院已累计接待来自全国各地的参观学习者252.54万人次,举办各类培训班3506期19.88万人。据统计,善洲林场近年来每年接待旅游者25万人以上,实现旅游综合收入上亿元。

下一步,施甸将以传承红色基因、践行杨善洲精神为内涵,擦亮杨善洲精神红色文化品牌,重拾文化碎片,编织五彩霓裳,开发寻找成长奋斗足迹、展示无私奉献见证、讲好造福百姓故事、缅怀长眠青山忠骨的杨善洲精神体验线路,将施甸全域打造成为传承杨善洲精神的“情景课堂”,全力推动善洲林场争创5A级景区,构建以善洲林场为核心,集杨善洲精神体验、爱国主义教育、户外体验等为一体的红色旅游胜地。

施甸气候属中亚热带为主体的低纬山地季风气候,冬无严寒,夏无酷暑,常年气候温暖,舒适宜人。近年来,从县城到乡村,施甸旅游接待能力配套设施逐步完善,形成了逐渐完善的旅游服务体系。“十三五”期间,施甸共接待游客722万人次、实现旅游总收入70亿元。

入夏以来,姚关镇山邑野鸭湖大片碧绿的莲叶舒展身躯,朵朵荷花点缀其间,风光旖旎,游客慕名而来,欣赏生态风光,品尝荷叶宴。野鸭湖成了施甸县发展乡村旅游的范本,旅游业的发展不仅带动了乡村环境的整体提升,还为群众带来了不小的收益。

下一步,施甸将以国防教育、户外养生为内涵,重点实施怒江大峡谷旅游综合体开发、怒江抗战江防遗址保护、娲女温泉小镇、石瓢温泉、怒江大峡谷国家风景道和国家健康步道等项目,将怒江流域建成集国防教育、峡谷风光、温泉养生、体育赛事为一体的户外运动胜地。以生态休闲、民俗体验为内涵,深入挖掘四大山特色旅游资源,重点推进摩苍林场——四大山旅游综合体、木老元民族特色乡和摆榔金布朗风情小镇等项目建设,建成集民族文化体验、高山牧场观光、森林康养为一体的休闲康养胜地。

三是大力推进城市绿色发展。夜幕降临,施甸县城的大街小巷流光溢彩。人们纷纷走出家门,欣赏着美景,来到广场,打起歌,跳起舞,一派欢乐祥和的景象。20世纪60年代,几分钟就逛完的“施甸街”,如今公园、绿地、广场、湖面点缀,县城建成区面积扩大到8.5平方公里,建成4个城市公园,实施地下管廊、污水管网提升、河道整治等项目。爱国卫生“7个专项行动”全面开展,河(湖)长制深入实施,城乡垃圾集中收处取得突破,人居环境明显改善,先后成功创建了国家卫生县城、省级园林县城和省级生态文明县。